|

|

|

▲ 스웨덴 모델에 관한 이코노미스트의 특집기사 |

한국의 보수 언론들은 '스웨덴 모델'이 실패했다고 규정하면서 정부의 '비전2030' 까지 싸잡아 비난하고 있다. 정부가 내놓은 국가장기전략이 스웨덴을 모델로 삼았다는 비판도 근거 없거니와 평소 복지 이야기만 나오면 고개를 돌리던 보수언론들이 '그것 봐라'는 투로 아전인수식 보도를 하는 것은 꼴 사납다.

반면 같은 사안을 놓고도 영국의 경제전문지 이코노미스트(The Economist)는 '스웨덴 모델'의 성패에 대한 차분하고도 깊이 있는 분석을 내놓고 있어 눈길을 끈다.

이코노미스트는 1970년 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 4위의 부국이었던 스웨덴 경제가 1998년 16위로 밀려난 원인과 총선 판세를 다각도로 진단하면서 민간 부문의 고용 창출 부진을 가장 결정적 요인으로 분석했다.

또 스웨덴 경제의 장점으로는 전문가가 이끄는 하이테크 기업과 잘 교육된 인적자원, 여성의 경제활동 그리고 세계화를 기회로 활용한 점 등을 꼽았다.

이코노미스트는 ‘Admire the best, forget the rest’(최상을 배우고 나머지는 잊어라)'라는 제목의 이 특집기사의 말미에 “분명한 것은 다른 나라들이 추종할 유일한 경제 모델은 없다는 사실”이라며 “각 나라들은 저마다의 상이한 장점을 갖고 있으며, (The truth is that there is never a single economic model for other countries to follow. Different countries have different strengths) 개별 나라의 모델을 추종할 것이 아니라 최상의 사례를 발견할 때마다 그것을 배우는 것이 가장 현명하다”는 결론을 내리고 있다. (The right conclusion is that it is wisest not to look for a single-country model at all, but just to take best practice wherever you find it)

이코노미스트의 기사 어디에서도 한국 언론들이 연일 대서특필하듯 스웨덴 모델을 실패로 규정하는 대목은 없다. 다만 한 국가의 정책운영에 있어 어떤 나라를 이상적 모델로 추구하기 보다는 그 나라의 '장점'(best practice)을 벤치마킹하라는 메시지를 전하고 있다.

스웨덴 모델의 발전과 쇠퇴는 분명 복지국가 논쟁에 많은 시사점을 던져주고 있지만 그것은 어디까지나 각기 그 나라가 처한 현실적 처지에 따라 달리 생각할 수 있다는 얘기다.

과체중 환자와 영양실조 환자를 비교

아직 복지국가라는 이름과는 거리가 먼 우리 형편에서 스웨덴의 복잡한 정치경제 상황이 녹아있는 총선결과 놓고 어떤 모델이 실패했다느니 하는 식으로 통째로 부정하거나 평가하는 일은 논리적 무모함을 넘어 몰상식에 가깝다.

스웨덴 모델을 논쟁하기에 앞서 과연 스웨덴 모델의 본질이 무엇인지 정확히 한 다음, 현재 우리가 소득수준과 경제규모에 맞는 사회적 서비스를 제공하고 있는지 진지하게 자문해봐야 한다.

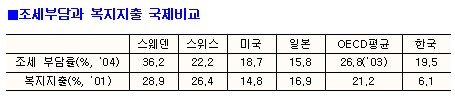

복지 정책이 과도해서 다이어트를 해야 할 처지인지, 복지의 기본조차 갖추지 못한 영양실조 수준인지를 찬찬히 들여다 본 후에야 생산적인 논의를 할 수 있다. 복지 지출 비중(GDP 대비 공공사회지출)이 6.1%에 불과한 우리를 GDP 28.9% 수준의 스웨덴과 단순 비교할 수는 없다.

복지체제를 축소하고 효율을 가미하는 스웨덴 모델

우리 언론은 스웨덴 모델을 ‘복지’라는 한 단어로만 송두리째 덮어씌우는 경향이 있지만 사실 스웨덴 모델의 가장 중요한 전제는 완전고용이다. 완전고용을 통한 경제적 안정과 높은 조세부담, 소득격차 축소를 통한 평등주의의 실현이 1970년대 스웨덴 모델의 성공비결이다.

스웨덴은 근로 경력과 연결된 복지수혜(workfare)를 통해 노동시장에 참여하도록 유도하고 이를 통해 다른 나라들이 부러워하는 완전고용과 보편적 복지를 실현했다. 대기업 중심의 경제운용과 노조의 대타협도 빼놓을 수 없는 스웨덴 모델의 중요한 요소다.

소위 스웨덴 모델은 국가 재건을 위해 반드시 평등주의의 실현이 필요했던 스웨덴의 역사적 배경과 사회적 대타협의 성공, 정치구조의 안정을 통해서 도출됐고, 이제 세계화 등 대내외 경제여건 변화로 인한 실업증가와 1990년대 불황으로 인한 저성장으로 복지재정의 조정이 불가피해졌고 지금 국가운영에 대한 효율화 작업을 하고 있다.

효율은 높지만 불평등 수준도 높은 미국 모델

대다수의 나라에서 효율(efficiency)과 형평(equity)은 정책의 양 축이다. 특히 신기술의 발달과 자유무역의 확대로 새로운 상황을 맞고 있는 21세기 선진국가들은 공히 효율을 극대화하는 경제정책과 형평(복지)를 확대하는 사회정책이 서로 조화를 이루지 못하면 지속가능한 성장을 불가능하다는 점을 절감하고 있다.

복지국가 스웨덴은 이제 복지수준을 좀 낮추고 효율을 강조하는 쪽으로 가고 있는 반면, 그동안 효율에 무게중심을 실었던 미국은 미국자본주의의 구호였던 '아메리칸 드림'에 대한 믿음이 사라지고 있다며 양극화를 완화할 사회안전망을 강화해야 한다는 목소리가 점차 높아지고 있다. 현재 미국은 미래를 위한 재원을 마련하고 있지 못할 뿐 아니라 미래를 위한 적절한 투자 또한 이루어지지 않고 있어 이러한 믿음은 붕괴 위기 직전에 직면해 있다는 지적이다.

미국의 초당적 싱크탱크 경제정책연구소(EPI)는 최근 '미국 노동시장과 생활수준에 관한 보고서'(The State of Working America 2006/2007)에서 "미국의 사회적 불평등과 빈곤이 심화 확대되고 있으며 양극화 정도는 다른 선진국들보다 훨씬 높다"며 "다른 나라들은 규제해제 수준이 높고 불평등 수준도 높은 미국 모델을 가장 성공적인 경제모델로 간주해서는 안 된다"고 강조했다. 이에 대한 해법으로 미국은 폭넓은 계층이 혜택을 나누는 경제성장과 개인들의 경제적 안정을 증진시키고 공공투자를 보다 활발히 수행하는 정부의 역할를 강조하고 있다.

우리 문제를 우리 방식대로 푸는 우리 모델

결국 스웨덴이나 미국의 고민이 시사하는 점은 '어떤 모델이 맞다 틀리다' 하는 저급한 논쟁이 아니라 각 나라의 성장과 복지 정책은 그 나라의 형편에 맞게, 그 나라의 정책적 경험을 통해 접근해야 한다는 점이다.

"한국이 따를 만한 검증된 모형은 없다. 타국을 모방의 대상으로 삼기보다는 자국만의 새로운 모형을 찾아내고 재구성함으로써 자국의 실정에 가장 적합한 전략을 만들어야 한다" 는 앨빈 토플러의 말처럼 다른 나라 정책의 성공과 실패를 참고는 할 수 있겠지만 결국 우리의 문제는 우리의 방식대로 풀어야 한다. 이제 우리나라도 그만한 정책적 경험들을 가지고 있다.

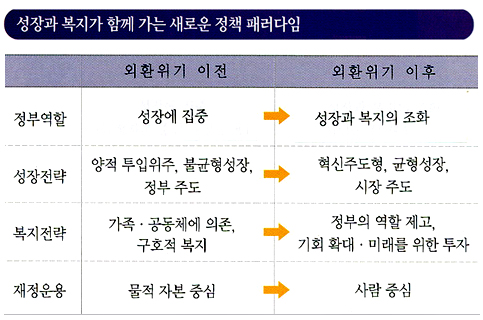

비전2030은 새 성장전략인 동시에 복지한국의 '진화 과정'

비전2030은 어떤 모델을 갖고 논의한게 아니라 60여 명의 각계 전문가들이 저출산·고령화, 양극화, 저성장, 세계화라는 우리의 고민과 도전과제들에 대한 해법이다. 더욱이 비전2030은 장기적 재정계획까지 묶어서 내놓은 '한국형 성장전략'이다.

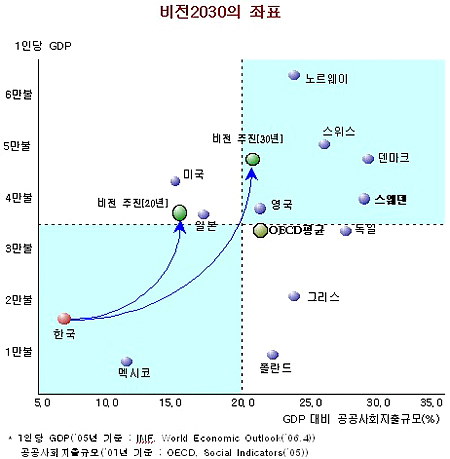

사실 우리나라는 복지 후진국이다. 성장 일변도의 경제정책으로 단숨에 세계 10권의 경제대국으로 올라서는 동안 복지이며 사회안전망은 늘상 차후의 과제였다. GDP 대비 복지지출은 OECD 평균의 절반에도 미치지 못하고 삶의 질은 OECD 국가중 최하위권에 머물고 있다는 현실은 주지의 사실이다.

더욱 심각한 문제는 폭넓은 인적자원 없이 세계화, 지식정보사회에서 지속적인 성장을 담보하지 못한다는 현실이다. 사람에 대한 투자없이 성장할 수 없는 구조라는 것이다. 국가 성장을 위한 새로운 패러다임이 필요한 것도 이 때문이다.

과거의 발전 전략은 우리 경제구조가 성숙하고 세계화·양극화 등 새로운 기회와 도전요인이 등장하면서 이미 한계를 드러냈다.

선진 각국은 세계화된 경제의 틀에 적합한 경제구조 개편이 한창이다. 또 이러한 구조 개편 과정에서 양극화의 문제는 지구촌의 화두가 됐다. 사회안전망과 복지의 축소는 중산 서민층의 위축과 사회 통합력 약화를 불러왔고 이는 또 소비위축과 내수악화로 이어져 결국 성장을 저해하는 있는 셈이다.

경제정책(효율)과 사회정책(형평)의 조화

결국 지속적인 사회안전망의 손질하고 이를 위해 국가의 역할을 높여야 한다. 즉 경제정책(효율)과 사회정책(형평)의 조화가 절대적이다.

비전2030에서사회서비스 확충 등 복지지출(GDP 대비 공공사회지출) 비중을 2019년 15%로 미국 수준(2001년), 2030년에는 20.6%로 OECD 평균(2001년 21.2%)수준의 목표를 설정한 것도 이런 배경에서이다.

한국형 사람중심 성장 모델

경제정책의 핵심은 생산성을 높이는 것이고 생산성을 높이기 위해서는 인적자원(휴먼 캐피탈)에 대한 사회투자를 통해 혁신주도형 경제체제로 가야한다.

설비와 같은 원형자산이 더이상 부(富)의 원천이 되지 못하고 특허나 브랜드가치등 무형의 자산에 그 자리를 내 준 경제구조에서는 인적자원 고도화를 중심으로 한 새로운 성장동력의 확충이 필요하다. 보육투자(복지)를 늘려서 여성들의 생산성을 높이고(성장), 교육투자(복지)를 확대해 생산성 높은 고급인력을 육성(성장)하는 것이다.

비전2030은 우리의 고민과 과제를 우리의 경험과 방식으로 푸는 한국형 모델이다.